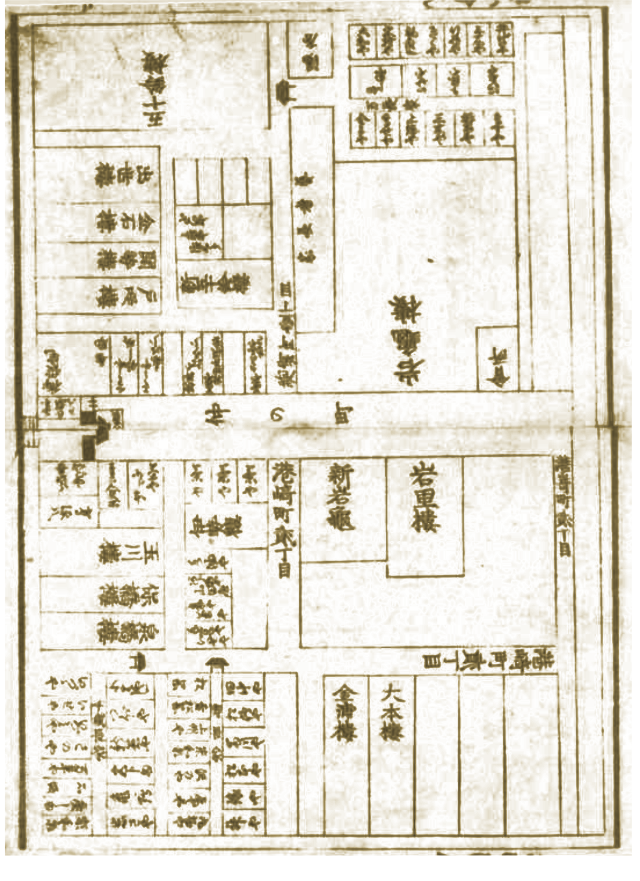

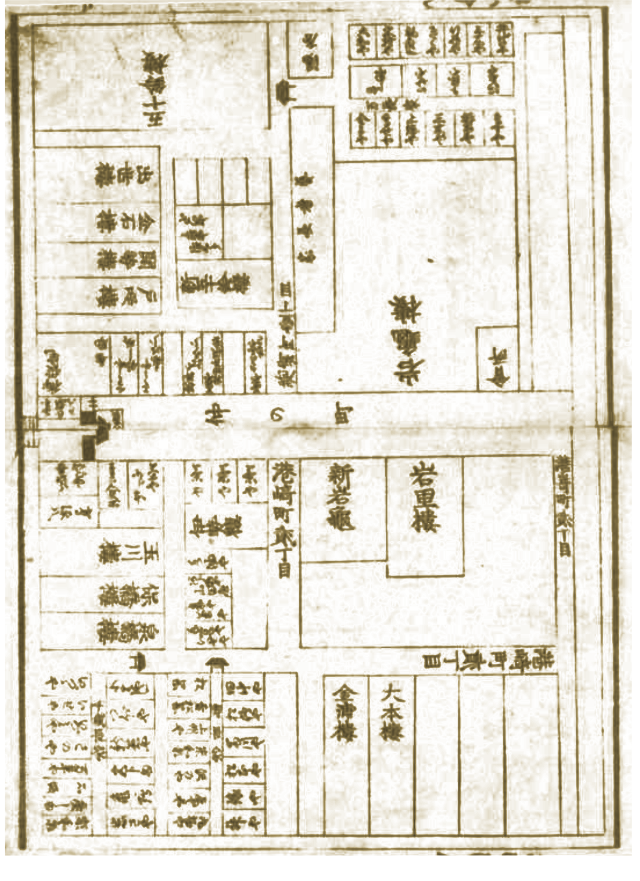

万延元年港崎細見所載 竪六寸 横七寸一分

開港条約の締結に因り、都市建設に件ふ必須条件であり、社会的施設の一要素であった遊里の設置は、当然起るべき事であったと同時に、其設置が条約面にあった訳では無いが、幕府の当事者と其領事との間の非公式折衝に成ったものと伝へられてゐるのである。安政五年十一月中、幕府は遊廓の設置を発表して、希望者の出願を促したところ、当時神奈川宿の旅籠屋四十一軒一(飯盛宿屋と称し女郎屋兼業のものが多かった。)が協議の上、当宿鈴木屋善二郎の名義を以て出願した。之と前後して品川宿の旅籠屋(飯盛宿屋)岩槻屋佐吉は、同業五兵衛と共同出願した。又江戸日本橋本石町三丁目の金三郎、下総国香取郡下小川村の名主愛次郎の両人も、別箇に之を出願した。時の代官小林藤之助の役所では、何れに許可すべきやを決し難かったので、願の趣を外国奉行永井玄蕃頭の手許に廻附して、其指図を仰いだ。外国奉行は二囘出願人を召喚して取調べの末、翌六年三月五日、一同を戸部村の仮外国奉行役所へ召致し、調役成瀬善四郎をして、太田屋新田の内一万五千坪(現在横浜公園の地点)を遊廓地として下渡の命令を与へた。但し其内江戸の金三郎は一万坪、品川の佐吉・五兵衛、神奈川の善二郎、下総の愛次郎の四名は、共同で五千坪を割与へられたので、其席上で一同協議を為し、五月末日までに建築を終了し、最初五十名の遊女を抱へ入れ、六月二日の開港日には、必ず開業すべき旨の請書(当時の願出書及び請書逸失。)を提出して退席した。同年三月二十九日、更に一同集会し、金三郎は一万坪、佐吉等の四名は五千坪の割当なるを、金三郎は万事に不馴であると云ふので、譲歩して七千五百坪とし、埋立及び建築、其他開業に至る迄の諸費用を双方で二分して支出する事に約定し、又佐吉組の方も一切の費用を三分し、一分は愛次郎二分は善二郎、一分は佐吉・五兵衛の両名で負担する事とした。而して廓は港(みよ)崎(ざき)町と称呼すべき旨の示達があつた。これは字義の如く、舟著場を意味したものであつた。かくて著々埋立に邁進して居たが、其後に至り、神余川旅籠屋中に除名を請ふものが出た為め、善二郎は自己の負担割り遂行に蹉跌を生じ、従前の出金額丈けで打切り、以後は出金を為さゞる代りに、万一開業に際して遊女の不足がある場合は、当宿従前の組合にて、たとヘ一人つつ差出してゞも、屹度間に合せる旨の約定を為し、佐吉・五兵衛の承諾を得たのであつた。

斯くて埋立を続行して工事を急いだけれど、該地は沼地である上に、梅雨の期節に際したので、工事は遅々として捗取らず、到底期限の五月晦日迄には、一切の設備等完了し難い模様が見えたので、五月十三日、一同を召喚して、佐吉・五兵衛・善二郎の持分は人夫を増して出精し、予定の通り進捗為し居る廉を以て、褒美を賜はつたが、金三郎・愛次郎の持分は金融にも差支へ、工夫も手薄の故を以て、上地を仰渡され、右上地の分は佐吉・五兵衛・善二郎で引受くべき旨を更に下命され、諸設備を急いだのであつたが、六月二日の開港当日迄には間に合はず、依つて窮余、駒形町の幕府建設に係る御貨長屋の一部を以て応急の設備を爲し、開業の止むを得ざる次第となり、六月十日、仮宅営業を開始した。(次節記述参照。)

御貸長屋営業中も、一方港崎廓の工事を続行して居たが、七月初旬から両三囘に渉り、暴風雨に遭遇して、工事中の建築物は浸水又は倒潰したので、後日かかる災害を再びするのを恐れて、奉行所に場所替の儀を内申したが、既定の方針通りに進行すべき旨の命があって、予想の如く此願意は聞届けられなかった。かくて設備の完全を期する為め、仮廓営業期間の日延を出願したが、八月に至り、五兵衛・善二郎の両人は、費用其他の事情に因って、手を引く事となり、両人担任区域の家屋及び大門外橋詰の足溜から、太田町五丁目入口迄長さ百八十間余の往還土手築立も、悉く佐吉一人で引受け、最初出願許可された五人の中、四人は順次脱退して終った。是に於て佐吉は善二郎に対して、出金四百両に相当する地所家屋を与ふる事とし、九月、大門内北横町西側の地所、表口八間、奥行十一間の敷地と、同所に建築した間口八間、奥行七間の家屋を善二郎に割当て、且つ最初から同志であった縁に因り、廓内にて、既に埋立を終った二千四百四十四坪の地所内にある下掃除代を善二郎に与ふる事とした。かくて遊女屋六軒、局楼(棟割長屋。)附属茶屋・芸妓屋・商店等、略々廓中の諸設備が出来たので、安政六年十一月十一日、駒形町の仮宅を引払ひ、移転開業の運びとなった。