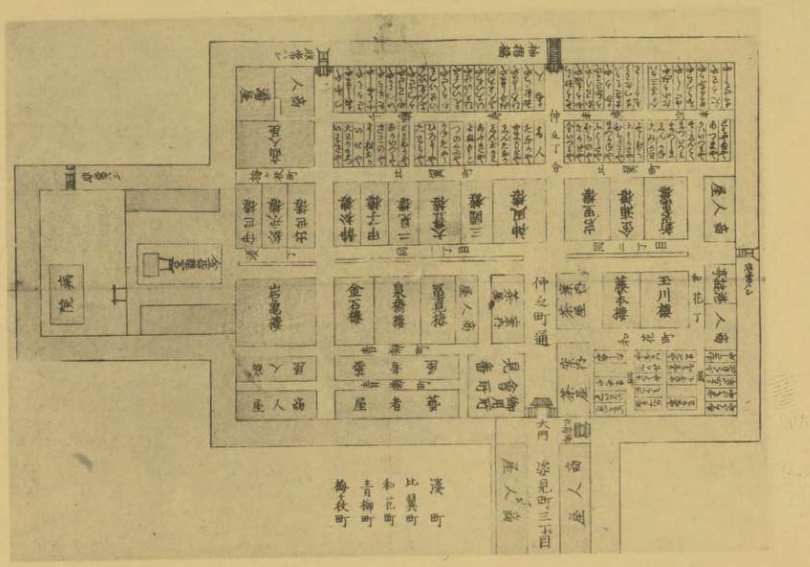

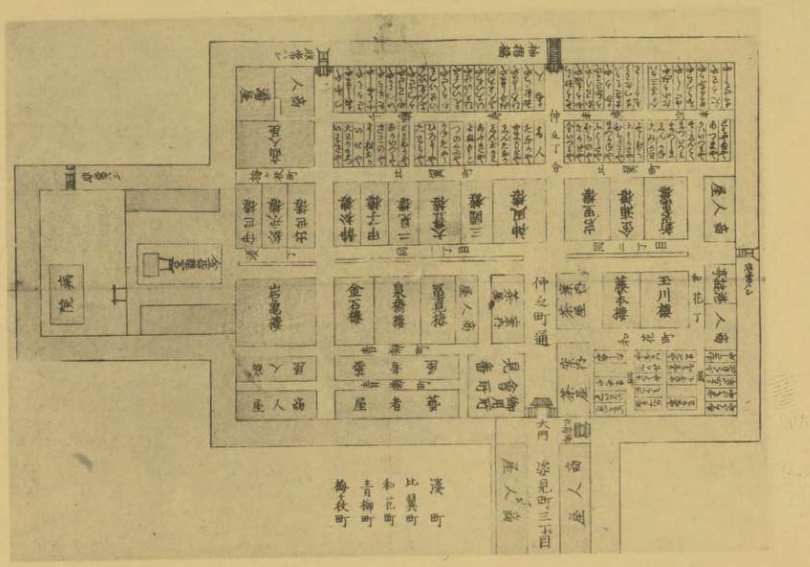

吉原廓之図

明治二年横浜吉原細見所載 竪八寸一分 横一尺一寸三分

是れより先、居留地々区の狭小と関内地域の自然の発展とは、港崎廓の存在を許さゞる有様となつて来たので、当廓は機宜を得た際、早晩適所に移転すべく、彼我間の意向であつた。かゝる折柄、焼失の事故が生じたので、英国公使パークスと早川能登守永野若狭守等と会見して取極めた慶応二年十一月二十一二日の約書第一箇条に、「港崎町の地所を外国竝日本彼我に用ふべき公けの遊園と為し、是を拡め、平坦に為し、樹木を植付ける事を日本政府にて契約せり。但、港崎町を大岡川の南方に引移すべし。云々」の条文に基き、吉田橋の南方吉田新田の沼地を埋め、八千坪を遊廓地として指定(註1)され、同年十二月埋築に著手し、翌三年三月竣工したので、相次いで建築の工を起し、竣工早きものから順次引移り、開業の運びを為す趣を以て、同年四月二十日、請書(註2)を差出し、五月二十九日に移転を終つた。

遊廓の地域は、後旧の松ヶ枝町・若竹町・梅ヶ枝町(高島廓に移転後地区を改正し、明治六年二月、此三町名を附し、昭和三年九月一日、中区末広町三丁目と改称す。即ち現在の長者町五丁目・伊勢佐木町二丁目に亙る地域である)に瓦る地点であつて、大門は旧の姿見町二丁目、現在の中区末広町三丁目北寄中程(地点不明。)の路上に建てゝあつた。廓内は湊町・比翼町・和花町・青柳町梅ヶ枝町の五箇町名を附し、道路整然、諸設備は完全であつたが、港崎廓に比し、妓楼の建築方は一般に粗造であつたと言はれて居る。かくて明治維新を迎へた遊廓は、諸事文明開化を発揮して、新味を帯びた繁昌を見せ、殊に外国人の遊興は頗る盛であつて、洋式設備の有無に拘らず彼等は喜んで其親善振りに浸り、巫山一宵の快夢を貪るのであつた。

吉原廓之図

明治二年横浜吉原細見所載 竪八寸一分 横一尺一寸三分