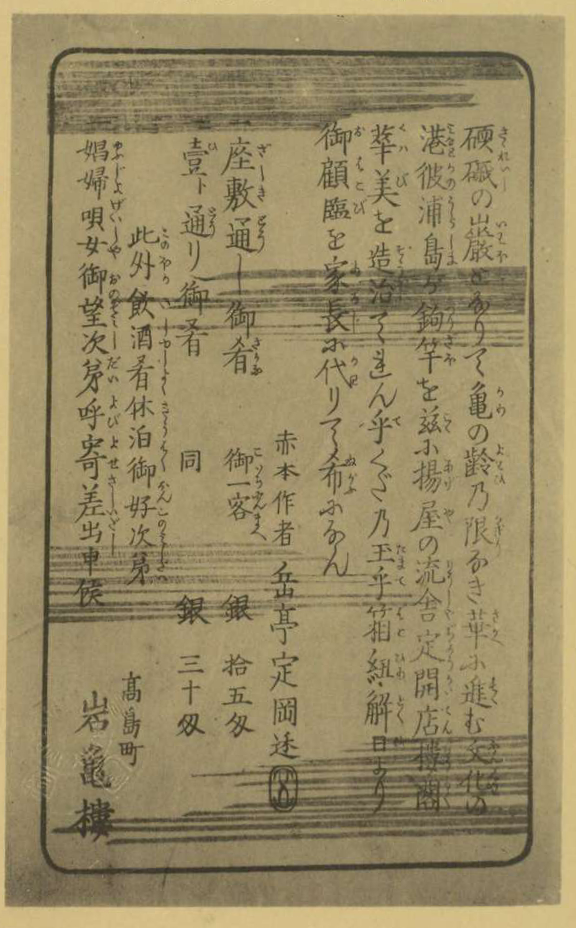

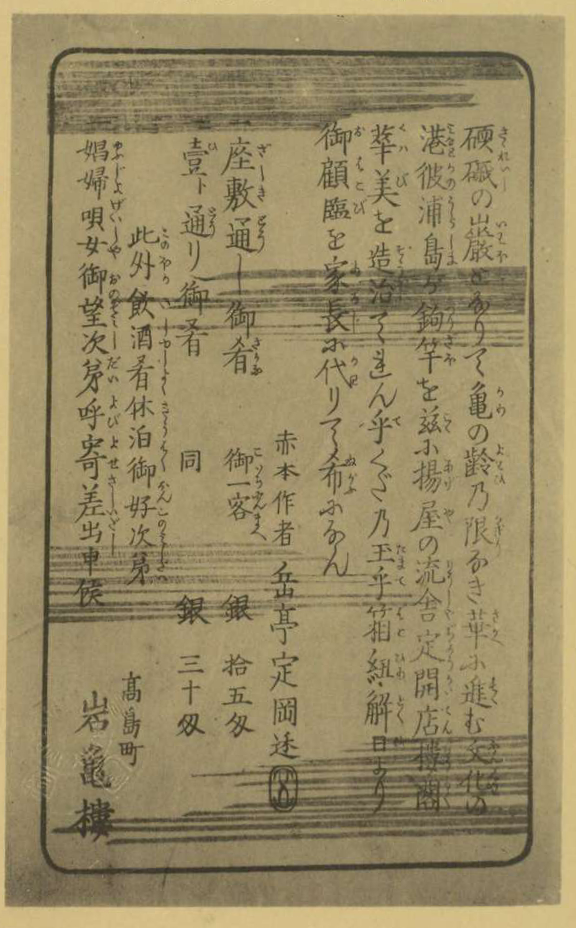

高島町岩亀楼広告札

竪六寸九分 横四寸二分

高島町廓は、高島町一丁目から八丁目(十丁目止。)に瓦る区域、即ち、平沼新田の堤塘、横浜道地左海岸の埋立地である。之を三区に別つて、潮入場とし、当初から各区問に仮橋を架けたが、遊廓地建設後の明治五年十一月、何がも本橋に架け換へた。一・二丁目間は不二見橋、四・五丁目間は万里橋、八・九丁目間は月見橋である。不二見橋は大正初年廃橋、後に石崎川尻潮入場を埋めた。而して大楼は、一丁目・四丁目間の第一・第二区に軒を並べて居た。其主なるものは、岩亀楼・神風楼・勢州楼・二葉楼・一月楼・二神楼・天津楼等であつた。(詳細は不明。)小楼は五丁目・八丁目間の第三区に櫛比し、飮食店・諸商人は此間に介在して居た。不二見橋を挟んで山北の橋詰には、何れも当廓の第一楼たる岩亀・神風の両楼が櫓式の楼閣を構へ、結構の壮輪奐の美を海波に映じて、内外人に驚異の眼を光らせて居た。其他の各楼は何れも善美を盡し、第三区には外国人を専門とする店が数軒出現し、家造りも範を純西洋式に取り、天晴れな明治開化の魁を見せて居た。岩亀楼附近には、芝居岩井座・見世物小屋・小料理店などあつて、引手茶屋は軒を竝べ、新興花街の殷賑を現じたのであつた。

明治十五年、長者町仮宅に遊廓撤退後の高島町通りは、倉庫又は工場多く連続し、民家商家は僅少であつた。大正間年、一丁目に当る地点に横浜停車場開設に引続き、附近海面は埋立を造成し、内国貿易地帯となつた。震災後は、旧設備の復興は隆盛を来たし、且つ地帯の増大と共に、七丁目に当る地点に、新設移転の横浜停車場を中心にしての発展は、目覚しきものがある。斯く繁栄より衰徽へ、更に小より大へ、幾度かの変遷を過ぎて、今日に至つて居るのであるが、遊廓地として其華やかなる出費以来、風俗上の変革に、地理上の改廃に、誠に異数なるものが見らるゝのである。

高島町岩亀楼広告札

竪六寸九分 横四寸二分

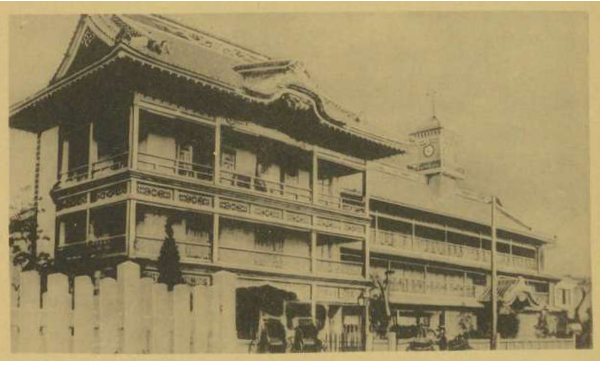

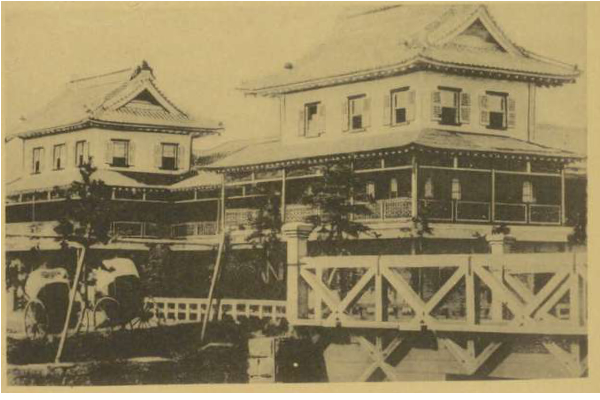

岩亀楼と神風楼

(上)高島町岩亀楼

(下)同町神風楼